你覺得工作「有意義」很重要嗎?

會不會追求工作意義其實是假議題

不管做職涯諮詢、還是生涯陪跑,無論是初出茅廬的年輕人、還是中年轉職的朋友們,不少人都會強調:我希望找到自己真正喜歡、有意義的工作。

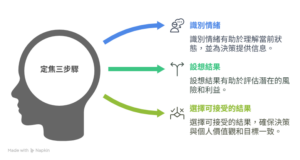

且人有種習慣,當開始盤點自己,或者盤點工作條件時,腦中就會開始轉:

考某張證照要花很多時間耶!

轉行要花很多力氣耶!

這個領域我完全不熟悉耶!

我們花很多時間設想未來可能投入的成本、可能產生的得失、可能失敗的結果,像買東西比價似的,不停的在思考「性價比」這玩意兒。

這真的能成嗎?

這真的值得嗎?

這真的是我想要的嗎?

這樣做真的有意義嗎?

萬一失敗了怎麼辦?

我們喜歡合理化一件事,做什麼,都在追求意義。

但有沒有發現:我們愈思考意義是什麼?就愈想不到。想不到又覺得自己怎麼這麼大了還不清楚呢?於是更用力想找出答案,就更迷茫。

在為職涯定向的路上,愈考慮性價比,就愈會找不到真正的去向。

古典的《拆掉思維裡的牆》,有很多關於思考的討論。我非常喜歡。

有時候我們理智上知道正確、有意義的事,就是提不起勁來做,有人習慣性拖延、有人慣性無動機,會不會因為:有意義,但卻沒意思呢?

會不會所謂的意義,只是社會的期許、家人的期待,是原則性正確,但不見得是自己打從心底想要的事呢?

有意思的工作就是有興趣的工作

古典說:不如從自己覺得有意思的地方做起。有意思比有意義更重要,如果心力和精力跟不上,就什麼也做不出來。

有意思的事,在我的解讀,就是感興趣與想要做的事。

說到這個,又產生了另一個問題:現在很多人講不出自已的興趣和熱情在哪裡?

會產生像這樣的對話:

「老師,我想要做符合志趣的工作,我不想一輩子從事XXX這種工作」

「你的志趣是什麼呢?」

「ㄟ……我不知道耶,我好像沒什麼興趣。」

一個人,從小長到20、30、40、50歲,真的會沒有一件自己曾經感興趣的事嗎?

是沒有興趣,還是不敢有興趣?

興趣是什麼?對一件事不計成本投入的熱情。

通常不看結果,只是過程就能讓人產生樂趣。

興趣需要投入,但完全不保證有什麼結果。

小孩普遍很愛玩水,不管會不會游泳。他們光在那邊踩水坑、互相潑來潑去、在水裡跑來跑去,就已經樂翻天了。難道在玩的當下他們會想:我現在花那麼多時間玩水,我長大後一定要成為玩水冠軍?嗎?(哪有這種冠軍)

我愛打電動,沒天沒夜的打,享受通關的快感,難道是為想要成為電競選手嗎?

我愛聽音樂,可以每天都聽、無時無刻聽,對每首歌、每個音樂風格、樂團都如數家珍,難道是為了想當樂評人嗎?

但因為你喜歡,你投入,這樣的心態自然而然會累積出結果,你的投入度和通關的歷程,比起”領多少錢做多少事”的公事公辦,當然不一樣。

但有些人,總是在意結果、在意性價比,在意”如果我現在投入及付出沒結果怎麼辦”這樣的思維裡。

工作要符合志趣,一開始無法太追求性價比

在職場工作,我們通常都被教導要「結果導向」。

但如果你真想從事符合志趣的工作,也許一開始,你需要全情投入、你需要冒險,和不計成本。

因為你不賭一把,你不全力付出一把,你不會知道自己可以發揮到什麼程度,到底是不是真的擅長?

而事情沒做到底,就不會有玩遊戲終於通關了那樣的愉悅感。

你只會得到普普通通、沒啥火花的感覺。連自己到底算不算對這件事擅長都沒底氣說。

簡單說,就是一種「無聊、無趣」的感覺。

於是,你又更計較付出和回報一定要成正比了。

志趣一開始的養成恰恰是反性價比的:

你一旦愈在乎得失、愈在乎結果,就愈無法享受當下的過程,自然,也就長不出興趣或熱情了。

那些終於做到自己志趣工作的人,哪個一開始不是從全情投入、卻跌跌撞撞,就因為一股不放棄的勁,最後累積才發酵、嘗到甜美果實呢?

如果不願意冒點險,就別跟我說,你想要跨界轉職,或做符合志趣的工作了吧!那或許,不是你真正想要的工作意義,你只是以為自己應該要這樣想而已。

或許您對這些文章一樣有興趣: