人愈到中年,愈不快樂?愈有危機感?

哲學教授基藍有答案:是的!確實如此。

40歲開始是中年危機高峰?

人生的U型曲線如果你有看過就會發現:一個人到20歲後,對人生的滿意度就會持續下滑,到50歲,是平均最低點。到60歲後,才會逐步回升。

所以如果你現在40-50歲左右(曲線最低區間),覺得日復一日壓力巨大、事情愈做愈沒意義、覺得自己不上不下,不知道在幹嘛、覺得自己沒有活出原本想要的樣子、覺得後悔曾經的選擇……

《年少有為才算厲害?大器晚成行不行》

大部分的中年人,都在經歷。

你有這種感受,是正常的。

此研究跨132個國家,得到一個共性:無論國籍、年收入高或低、事業成功與否、有家庭或離婚、或單身、有沒有小孩的人,得出來的曲線沒有太大區別。

【註】Brookings institution 2023 更新研究:雖後續其他研究指出:不同國家可能會有跨文化差異,但中年時期幸福感下降,以及老年時期的回升是一種普遍現象。

中年危機不是因為你沒做到什麼,而是人生和自己期待不同

換句話說:你以為你之所以中年憂鬱,是因為目前還在職涯不確定階段、是因為自己賺得還不夠多、是因為自己上有年邁父母下有年幼孩童需要負擔、是因為自己想法就是比較負面、個性就是比較想不開……

其實不盡然。

這件事我也有同感。

來找我諮詢的個案,縱然直觀上不少是面臨轉職、舊工作做得不開心、年到中年有危機感,但也不少是年收入N百萬、有為創業家、有家庭妻小,「看起來」是人生勝利組的一群人,卻每天須要靠安眠藥、抗焦慮劑才能入睡。

每一個人都有自己的重擔。

你以為別人過得比自己好、你羨慕別人的人生,你後悔自己的選擇。事實上,把對方的擔子放你身上,你也不見得揹得起、或願意揹。

REBT為中年危機提供定義與解方

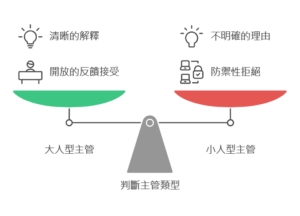

近來,也察覺到自己的諮詢方式,和以前有些不同。

以前我相當重視問題解決、執行步驟,當然現在還是。

但,人最難的:認清自己的現況、心理狀態,找到盲點以尋求突破、改變這件事,我想要發展更多的技巧或課程在這裡。

就連自己,也一樣會卡在某個節點,有突破不了的心魔。面對別人,我們可以用「旁觀者清」的專業來解決,但到自己身上,卡關、焦慮的感受,是人都逃不過。

但,當我發現這是不分國籍、社經地位、學歷背景、性格想法都會發生的共通現象時,我有覺得好過一點。

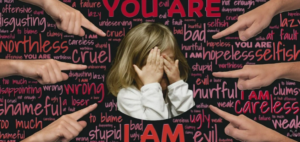

如果「不幸」是助人相關領域的專業工作者,還要面臨一個更大的難題:我怎麼可以有這樣的負面情緒、想法?我怎麼會這麼缺乏動力、覺得厭世?自己都突破不了怎麼幫助別人?

等等這種可怕的自責式語言,不斷在腦中迴旋。

於是,我們就會聽到很多關於「癌症權威醫生竟隱瞞病情不敵病魔」、「備受信服的兩性專家竟然出軌鬧離婚」、「治好許多憂鬱症患者的精神科醫師自殺」等等”令人震驚”的消息。

其實不令人意外,往往就是專家性自責,讓人無法開口求助。

過去,自己也是很難開口求助的人,覺得一旦別人發現我的脆弱,我就完蛋了。

(後面那句話,就是 理情行為治療(REBT) 在說的,很典型的非理性信念「災難化思考」的例子)

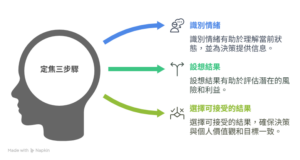

中年危機自救小妙方3招

而現在,我嘗試著這麼做:

- 找一群信任的夥伴,坦承內在的衝突想法,並尋求建議。(重點是:你信任且可以給你可靠建議的夥伴)

- 若是有計畫卻沒動力 《沒有動力的原因》,試著將想法形成具體可行「每日」事項,並且設計覆盤問題。每天晚上強迫自己一條一條反思。從中找到無法行動的真實理由,並加以調整。

- 閱讀相關書籍,不放棄尋找各種更好執行的想法或做法。然後,用在我自己、和我的個案身上。

請記得,中年危機不是因為你不夠努力、不是因為你沒做到什麼,而是人生和自己期待不同。如果改變期待,能讓自己重新振作,那麼何不開始這麼做呢?